初冬,晨间的薄霜轻覆着静静流淌的贺江。当灵峰山的寒雾漫过同济亭的飞檐,桂花树正将最后的花瓣,飘洒在中文系的台阶上。恰如路遥所言:“青春啊,永远是美好的。”静谧的贺州学院里,东区草坪晾晒的线装书泛着微黄,西区老墙的爬山虎在风中翻涌成碧浪——十五年光阴在此酿成一盏青瓷杯,盛着汉本一班永不褪色的晨昏。

秋:迷彩青春里的相遇

“昔年新燕倚东风”。师兄师姐青衫上沾着晨露,领着初来的我们穿过东校区,东区草坪的阳光被九月熔作金箔,却暖不过他们递来酸梅汤时眼中的星光。莫言在《红高粱家族》里说:“有人世间的美好,总是失后方觉珍贵”——如今方悟,当年总嫌食堂烟火太淡,如今方知那是中文系特有的水墨氤氲。

“今成老燕衔秋重”。初次作为引路人的那年,迎新旗帜在老树下飘扬。我们踩着斑驳的树影,为师弟师妹扛起行囊。昔日的懵懂,化作此刻肩头的重量,方才读懂当年师兄师姐笑容里藏着的“千帆过尽”。而今独对诗篇,忽觉那年飘落的桂花,原是时光窖藏的一坛醇酒,在记忆里沉浮;待他日启封,足以醉倒整个青春。

“墙里的人想出来”。读书时总嫌象牙塔困囿,恨不能即刻投身职场大展拳脚。直到真正走上工作岗位,才懂每个岗位的分量远比想象中厚重——依然记得第一次写公文,因语病被批注回来时面红耳赤的窘迫;也忘不了熬夜整理会议纪要,却漏记要点后的慌乱瞬间;更不曾忘记,初任语文教师时,为《祝福》精心设计板书,前辈却用铅笔轻轻圈出三处逻辑断层;某个夜晚,当重新翻出十年前的听课笔记,在寂静的深夜里再次品读——忽然间,读懂了导师当年在页边写下的那句“此处留白,请学生自悟”的话语。正是这些具体而微的瞬间,如一枚枚铆钉,将曾经轻扬的意气,一寸寸铆进现实的土里;也正是这一次次磕碰与自省,把飘忽的志向,慢慢锻造成了沉稳的筋骨。

“墙外的人想进去”。当杨明诺作为代表展开八十周年校庆的烫金请柬时,那张浸着墨香的纸页忽然像一道“任意门”——西约街小店熬得软糯的米粉香气先撞进来,夹在《现代汉语》课本里的姑婆山枫叶书签轻轻颤了颤,连梁欢华老师当年讲竹林七贤时那股子魏晋风骨,都还在耳边绕着余韵。此刻的请柬哪还是普通的纸?分明是时光酿了好几年的陈酒。记忆里的青春碎片,顺着鼻尖、耳际漫来,化作喉间一口温热的甘饴。

冬:围炉夜话里的相伴

“寒窗呵墨写晨星”,中文系的早读声总比闹钟更早醒来。霜色爬上玻璃,我们裹着棉衣,在呵出的白气里背诵《诗经》《楚辞》,图书馆的灯光熬煮着霜色,将古籍的沉香熬成黎明。那些翻烂的《现代汉语》教材、抄满批注的《文学理论》笔记,如今想来,竟是岁月最温柔的刻刀。

“师者如炭暖三冬”,郑威老师修改我们毕业论文的键盘敲击声在凌晨的寂静里显得格外响亮,师母也只是悄悄递上了一杯润喉的茶,如今老师已驾鹤西去,但他的教诲仍时常回响在耳畔;梁欢华老师在古代文学课上声情并茂地讲述“魏晋风流”的往事,勾起了课堂上我们对那个时代的深深向往;实习鉴定报告上是陈明锋老师批注的红字渐渐洇成朝霞,那些被炭火般师者温暖过的岁月,也是我们曾经站在讲台上的见证,在记忆里焙出恒久的沉香。

“雪压枝头低复举”,中文系团总支学生会的工作在冬日总是忙碌着像陀螺一样转个不停,筹备元旦晚会时,我们猫着腰齐齐蹲在礼堂后台,呵着白气,用冻得通红的手指一个个系紧气球,那场景至今仍清晰如昨;校园厨艺大赛上,校领导驻足中文系摊位前细细品尝,我们心中涌动的,是难掩的激动与自豪;而在竞聘中文系团总支的讲台前,虽有忐忑,耳边响起的却是老师们温暖而有力的鼓励,声声入心,至今回荡。

“风吹山角晦还明”,当年在母校汲取的光热,终在岁月中化作反哺的力量。我们牵头组织校友向学院捐赠抗疫物资,带着班级同学参与学校“千班万元”公益计划——作为全校首个筹满万元善款的班集体,我们将心意郑重交予母校;杨同学更发挥所长,前后帮60多位师弟师妹对接实习岗位、落实就业……这些细碎而滚烫的行动,串起了我们从“被滋养者”到“馈赠者”的成长轨迹。

春:思维交锋中的相知

“莫愁前路无知己”,宿舍楼下的花又开了,粉白的花瓣落在台阶上,像极了当年晾在走廊的白衬衫。几件泛黄的白T恤、磨起毛边的破洞牛仔裤挂在铁丝上,风一吹便翻卷着,缠成青春最生动的轮廓。犹记陆毅和罗凯文在球场挥汗奔跑的身影,默契的传球总惹得场边惊呼;难忘402宿舍的笑闹声撞出房门,混着608宿舍台灯下飘出的墨香,两种温度在走廊里缠成温柔的结。还有那些熄灯后的“黑暗”里,我们裹着被子压低声音分享秘密的低语,至今仍在记忆里轻轻漫开,带着洗衣粉的清香和青春的温暖。

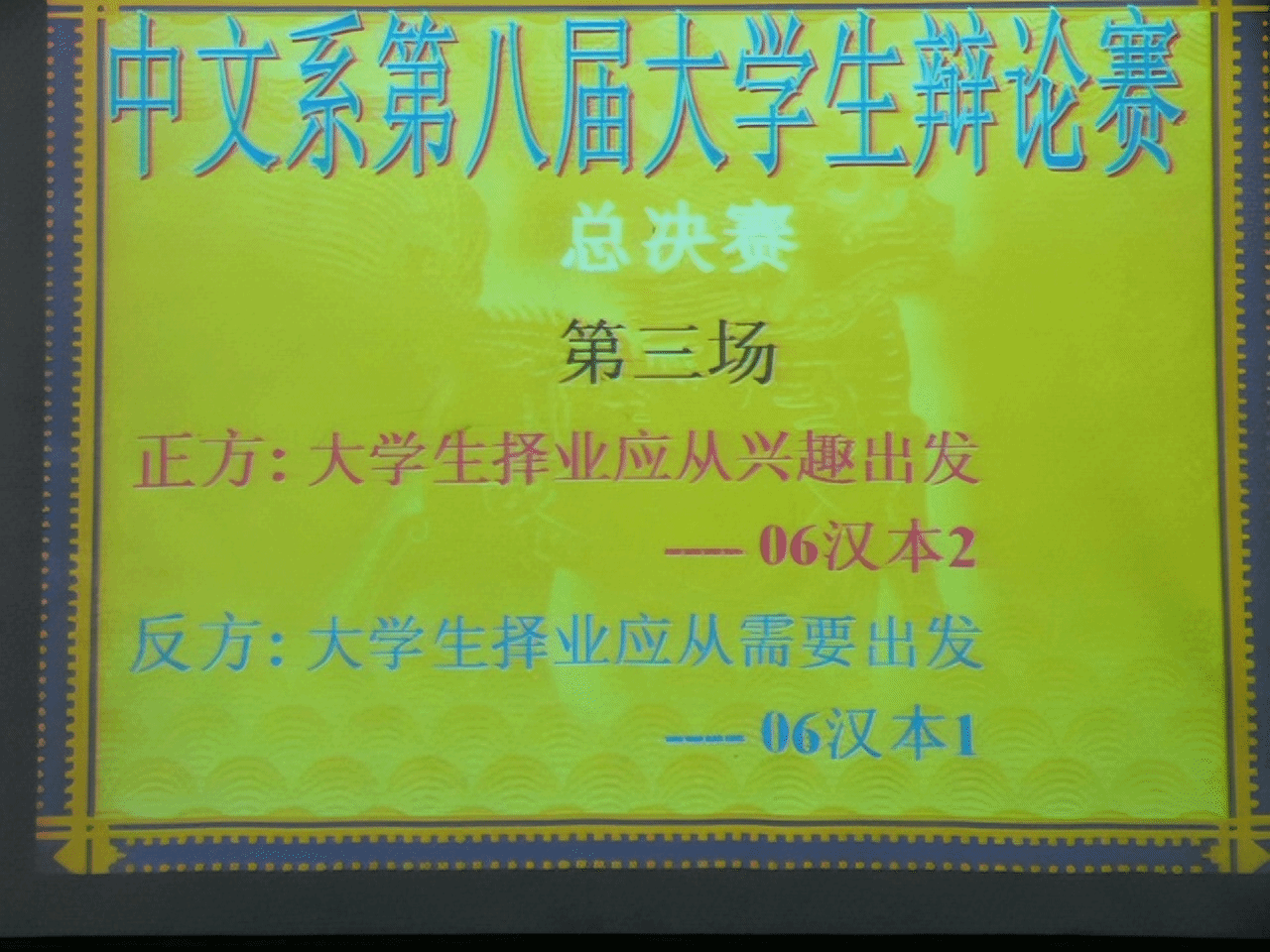

“天下谁人不敢辩”,中文系的辩论赛场年复一年,却难忘我们初登辩台的模样。作为大一新生的我们,在郑威老师的悉心指导下一路过关斩将,成功闯入决赛。400人阶梯教室座无虚席,连过道都站满了翘首以盼的观众。钟健敏陪练时嗓子喊哑说不出话,却为我们赛场上的激辩添足了底气;满场的喝彩与掌声,最终都凝结成青春最鲜活的注脚。

“同是天涯沦落人”,记得创办班刊时,我们几个人挤在自习室熬了三个通宵。主编为标题拍桌争论,美编排版时急得掉眼泪,最后印刷那天却发现漏了页码。那本边角有些翘、装订线歪歪扭扭的创刊号,如今被我们小心收在书柜最上层。而记忆里还叠着另一幅画面——廖英莉班长抱着一沓论文进度表,逐个敲开宿舍门:“文献综述该补数据了”“案例分析再打磨打磨”。那些当时觉得唠叨的“催催催”,如今像杯温茶,熨帖着每个为学业奔忙过的日子。

“相逢还要再相逢”,2020年“情系母校”十周年聚会上,二十多位同学携家带口从天南海北归来。当年的学院领导与任课老师们坐在主位,鬓角虽染了霜色,叫起我们名字时却依然清亮。储坚老师的谆谆教诲犹在耳畔,苏世乙老师的风趣幽默、古贤明老师的严谨治学、付煜老师的温暖关怀历历在目。留校任教的廖英莉班长还是那股利落劲儿,会前半个月就挨个打电话确认行程,现场举着流程表协调座位,连茶杯摆放的角度都像当年组织团日活动。她说“都是应该的”,可我们知道,那些藏在席位卡手写姓名里的用心、给老师备的保温杯、给外地同学留的热汤,早把同窗情酿进了聚会的每寸空气里。

夏:凤凰花下的相约

“一二一”“立正”。贺院的蝉鸣裹着夏阳滚烫地漫过来,我们喊着口号,迷彩服后背洇出盐花,叠成菱形的汗碱在胸前凝着,像一枚枚褪色的青春勋章——那年军训,我们总在正午的烈日下,把汗水滴在贺州的红土地上。从东校区到西校区的拉练道上,树叶在正步声中簌簌碎裂,胶鞋底碾过晒得发白的操场,被烫得滋滋作响,每一步都溅起细碎的白汽,仿佛要把盛夏的热都踩进记忆里。

“三二一”“茄子”。学士帽跃起的高度与凤凰花平行,我们站在通红的凤凰花树下与家人朋友舍友们微笑着看向镜头。毕业典礼上,校长拨穗的手还带着晨露,毕业证书被我们攥出褶皱,礼堂穹顶的裂痕在泪光里扭曲成水墨山水的裂帛。散伙宴上,啤酒泡沫与班主任泛红的眼眶同时泛起,碰杯声惊醒了沉睡的栀子花。

十五年后,我们仍能触到毕业证书上凸起的纹路。那些在凤凰花下约定的“常聚首”,早被时光酿成琥珀色的陈酿,静待启封时刻——就像那年军训水壶里晃动的凉茶,总在记忆里泛起清甜的涟漪。时光荏苒,而今我们又迎来母校建校八十二周年校庆,见证她在岁月长河中愈发枝繁叶茂。

“十五载山月长明”

桂雨酿作陈年酒,辩词灼亮不眠夜,十五载墨香未散。那些被晨读声浸透的黎明、被唇枪舌剑灼穿的黄昏,终在时光琥珀里凝成永恒——2006级汉本一班,永远是彼此青春最鲜活的注脚,是篆刻在岁月笺上的未央诗行。

树影筛金书声远,贺江摇月入梦来,十五载光阴流转。课堂上的蝉鸣、图书馆的灯火,贺院的四季早已融入血液。当高铁站广播响起“贺州”二字,自动门开合间,贺江的柔波便漫过岁月堤岸,将西约街的烟火、姑婆山的岚雾,酿成喉间一缕化不开的甘甜。

星火燎原书生气,山海奔赴明月心,十五年春风续笔。山月见证,我们这群被典籍浸润过的“贺院学子”,在四海八荒的土壤里,永远带着中文系窗前的月光——那月光里藏着屈原的《天问》、浸着陶潜的菊香、飘着李太白的剑气,此刻化作我们笔尖的墨痕,当我们在异乡的案头抄写《滕王阁序》,恍惚看见十五年前贺江畔的读书声,正顺着千年文脉,流向下一个春天。

附记

如今,贺州学院中文系2006级毕业十五载,黄江奎、张雨志同砚各赋诗章。因文集篇幅,录雨志作于此。纸短情长不掩千钧意,江君诗篇且藏匣中,待他日梧桐花下启封共吟。

沁园春|奉为毕业十五周年纪念

张雨志

十五春秋,大道煌煌,岁月峥峥。

念校园内外,萋萋芳草;

课堂上下,硕硕红橙。

啼鸟林荫,听香花径,半亩南湖趣意生。

今回首,有千般怀恋,万种愁增。

诸君偶辩鲲鹏,断不作寻常鹬蚌争。

笑庄周李耳,略输缘分;

韩非荀子,稍逊童萌。

一代先儒,杏坛孔圣,礼教犹嫌面目憎。

君知否?这活泼师友,自在而称!